剽窃禁止(FPRn8712546-1)

《おうとうしゃの本棚から アーカイブ》

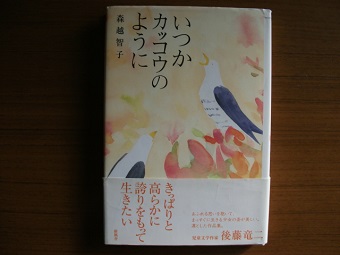

「いつかカッコウのように」 新風舎

桜冬舎の本棚から 10

森越智子 著、木村智美 絵、「いつかカッコウのように」

新風舎

本の帯の紹介文から

《大阪から北海道に転校してきたマキコは、差別を受けて仲間はずれになっていたみえこを守ろうと奮闘する。自分らしく、誇りをもって生きることを知った少女の成長が、静かに胸を打つ感動の物語。表題作ほか2編・・・・。》

本を書く人にも読む人にも「こうでなくてはいけない」という原則はないだろうが、子供に「足が地に着いた」有意義な読書をさせようとするとき、次の二つの要素は必要だ。一つは「かわいそう」と思う心、もう一つは「これは許せない」と思う心。つまり同情心と正義感だ。

(注、「正義感」と「正義」とは別の概念)

ただし、同情心と正義感を育てるとは言っても、たとえばテレビ画面を見るように 「自分」を外に置いて(子供を客席において)この二つで感動させるということではない。これらは現実と深く関係しあって成立するものだから、自分と地続きの社会関係の中で「弱さ(繊細さ)と強さ」を探り取る感受性として育てなければ意味がない。この種の感受性が育たなければ、そもそも精神力なるものは育たない。(育つのは せいぜい「根性」という代物(しろもの)だけだ。)

この本は たった120ページそこそこ。それも三つの短編を収めたもの。そのどれもが、 深く読むほど、小さな子供に 上で述べたその初めの一歩を間違わないよう丁寧に配慮されているのが分かる秀作だ。

この著者の特徴は、「強さ と 繊細さ」という点での思索と表現の幅(音響機器に喩えれば ダイナミックレンジ!)が広いことだ。前のページの「生きる」が強固な意志を基調とするのに対し、こちらは 繊細な隠された意志。対極で崩れている心配がないから、常に その作品・その場面 の文章を信頼して読み続けられる。この短編集でも三編それぞれの主題のもとに丁寧に完成されていて とても上質の作品集だ。

表題作は 90ページにも満たない短編だが、「生きる」では戦争、ここでは差別、という 社会の根底に潜む二つの大きなテーマが、手抜きなく 子供の心に届けられる。中身の豊かさが読者に直接響いてくるのは、無駄なく言葉が使われているからだろう。その分、それが台詞(せりふ)であれば その一つ一つの奥にある「心探し」に引き込まれてしまう。そしてその「心探し」の正解は、後半に進むほど子供の手の届く範囲までに展開されるので、とても読み応えのある読書体験になるだろう。

特に終盤は、「生きる」とは違って母と子の会話の形をとっているのに、この著者ならではの言葉の重みが 論理の展開に裏打ちされて、ある種の迫力さえ感じさせるほどになっている。

「生きる」の紹介文で少々触れたが、かつて、作家に対して「なぜ書くのか」と シビアに問われた時期(時代)があった。そこまで真剣さが求められると多くの作家が淘汰されてしまうから、今ではすっかり消し去られ 一顧だにされることはない。ところが この本の後半に収められている「手袋」という たった16ページの小編でさえ、そうした重いテーマを踏まえて読んでみても、さらなる深読みに誘われる作品になっている。もう一つの短編「石の声」とともに、著者の ある種の宣言のような印象も受けるが どうだろう・・・。

まだ四つの作品しか読めないが、ぜひともこの続き(できれば厚めの短編集)が出ないものかと熱望される。