剽窃禁止(FPRn8712546-1)

《おうとうしゃの本棚から アーカイブ》

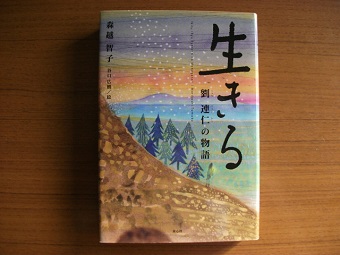

「生きる」劉 連仁の物語 童心社

桜冬舎の本棚から 9

森越智子 著、谷口広樹 絵、「生きる」劉 連仁の物語

童心社

まず、本の表紙の紹介文から

《 おれたちを踏みにじった人間たちに、この償いをさせなければならない。戦争がどれほど根こそぎ人間らしさを奪いつくすのか、子どもたちに伝えなければならない。

何としてもおれは生き延びよう。生き延びてさえいれば、いつの日か故郷へ帰れる日が必ず来る。

奪われ続けてきたおれの生きる意味を、生きて、生き抜くことでとり戻すのだ。

−−−− 1944年9月、日本軍により中国から連れ去られた劉連仁。過酷な炭鉱労働から逃亡し北海道の山中で一人、13年間生き抜いた。奪われた人としての尊厳をとり戻すための孤独な戦いの物語。》

このサイトの別のページで、「 ファンタジーものは、創作論(文学論)的には高く評価された作品でも 必ずしも中学生に良いとは限らない。(まともな本であれば)そもそも文を読みとること自体が すでに高度に創造的・想像的な行為だからだ。」 と書いたが、これほどまで現実に迫る児童書に出会ってみると、あらためて 洞察と筆力こそが子供を創造・想像に駆り立てるのだと合点がゆく。

また、「 言葉の力で目隠しをはずし年齢相応の・・」 とも書いたが、この本はまさにその極致。 実地取材による現実感もさることながら、権力の常套手段「歴史隠蔽」に抗(あらが)って、このような史実を追跡・検証し さらにそれを整然と児童書として作り上げて行く意志と誠意には 本当に感服する。これは「桜冬舎の本棚」にある良書の中でも別格の本だ。

書く「目的」と「相手」 そして著者自身の「役割」。これらを見据える土台作りが しっかりしているから、これほどの意義ある作品が作れるのだろう。 はて、どんな立場で紹介できるのか。 著者の意志を 推測した上で その流れに途中から参加するしかない。こんなことも書かなければならないほど 創作の核心を突いた名作だ。

むき出しの「奴隷制」が、こんなに身近に そしてこれほど多くの所に存在していたという事実。そしてそれが 隠され消され、もう誰も居ないという現実。でも、それで終わらせるのは厭だ。一人を、そして幾万人を踏みにじったままで・・・・・。

歴史関連のノンフィクションの児童書は、ともすると作品の後半 著者自身の思索の質が試されて残念な読後感に終わることも多いが、この本は まったく その逆だ。

前半は 暴(あば)かれて甦った史実に 読者を向き合わせ、

中程は 孤独な独白によって再び命を付与された劉さんに 読者を引き合わせ、

後半は 劉さんの境遇の理不尽さを、日本人として、簡潔な文章で 控えめに誠実に 且つ 力を込めて糾弾してゆく。

亡くなって もう完全に居なくなってしまった劉さんと 日本の読者の一人一人との間に繋がる 遠く細い糸を 探し出し・手繰り寄せ、最後は とうとう出会わせてしまうに至る。

毎夏の記念日のサイレンでも黙祷でもなく、これこそが本当の追悼だろう。

内容は深いが、文字の大きさや行の幅 さらには注釈のタイミングまで十分に配慮されているので、子供が読んでもまったく無理がない。「戦争」には今・現実の 限りなく多くのテーマが集約されるが、劉さんの独白をはじめ随所に それらを子供に確実に伝えようとする真摯な表現が溢れ 思わず息をのむ。

桜冬舎では読書感想文は書かせないが、読み終えた子供の読書カードには二重丸・三重丸が並び、読後の表情には必ず いつもと違った沈黙が現れる。初めて「現実」と出会った感動なのだろう。

ある国民と他の国民が どれほど憎み合っても戦争など起こせない。それどころか そこまで激しく憎み合うことすらあり得ない。それでもなお、戦争は 「国と国との憎しみ」の形を借りて造り出される。「国」とは何か「社会」とは何か。

常識とは遥かに離れたこの仕組みの大本(おおもと)は、子供が将来 成長して社会にかかわるとき 深浅によらず常に絡みついて来る。この本との出会いは、子供がそんな「国と社会の本質」を静かに考え始める 滅多にないチャンスだと言えるだろう。

同じ題材を扱った本としては、早乙女勝元著「穴から穴へ13年」(草の根出版会)も大変参考になります。

(ただし この「生きる」を先に読むのを強く勧めます!)

童心社さんの著者ページをリンクしておきます。(外部リンクです)